昔の書物を残したい!|自力で残す方法3つとプロに任せる方法をご紹介

カテゴリー:ブログ

投稿日:2023年10月13日(最終更新:2023年10月13)

旧字体で書かれた判読が難しい文書をデータで残したいときは、どうすればいい?

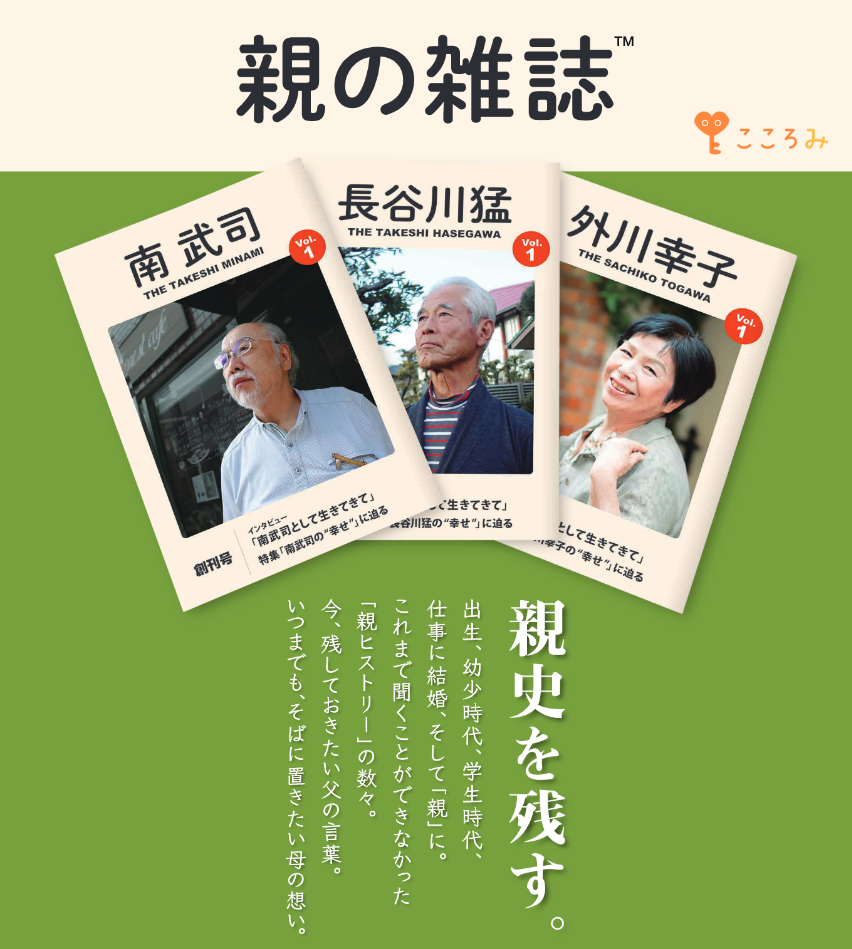

家族のための自分史作成サービス『親の雑誌』を作成していると、お客さまから「昔の文書を残したい」「旧字体で書かれた日記の文字をデータ化したい」というお声をいただくことがあります。日記を書かれている方、戦争体験記を書かれている方、郷土史や地域史などをご執筆される方もいらっしゃると思います。

『親の雑誌』では、それらの画像データをそのまま掲載するということは可能なのですが、「旧字体などで書かれた文字のデータ化」は対応しておりませんでした。しかし、今後も昔の文書をデータとして保存し、次の世代にも残したいという方はいらっしゃるのではないかと思います。紙のままでは風化し、質の悪い紙の場合、どんどん読めなくなってしまいます。

では、どうやって残したらいいのでしょうか。今回のブログでは、自力で昔の文書を残すために必要なことを3つ、そして専門家の力を借りて残す方法をご紹介します。

【自分の力で残す方法】

1、文書類は写真に撮ってデータ化する

2、旧字体が読めるときは、文字を自分でデータ化する

3、データ化した文字を書籍にしたいときは印刷会社などを利用

【専門家に力を借りる方法】

旧字体が読めないときや、解読した文書を冊子にしたいときは、「ファミリーヒストリー記録社」に相談を。

【自分の力で残す方法】

1、文書類は写真に撮ってデータ化する

紙は光や酸素で劣化してしまうので、存在している時間が長いだけボロボロになってしまいます。そこで、文書類は写真に撮ってデータ化します。デジタルカメラでもいいですし、スマホのカメラでも大丈夫。しっかりピントを合わせて撮影します。撮影後は必ず画像のチェックをしてくださいね。

現在は、画像データのテキスト部分を認識し、文字データに変換する「OCR(光学文字認識機能)」や、AI技術をOCRに活用したサービス「AI-OCR」もあります。手書き文字の認識精度はまだ高くないものの、今後も進化が期待されるので、まずはデータ化しておければ安心です。

OCRアプリやAI-OCRについては以下のウェブサイトをご覧ください。

▶︎「APPBANK おすすめのOCR(文字認識)カメラアプリランキング1位はこれ!みんなが使っている人気アプリ特集【AppBank調査】」

▶︎「NTT東日本 【徹底解説】無料で使えるAI-OCRの機能や使い方を徹底紹介」

2、旧字体がなんとか読めるときは、文字をデータ化する

すべての文字を読むことは難しいかもしれませんが、できる限り判読し、文字をデータにしてみましょう。文字データを作成&保存するのは、パソコンに最初から入っているメモ帳アプリや、クラウドに文書を保存できるGoogleドキュメント、購入が必要ですがMicrosoft Wordなど、なんでもOKです。デジタルデータで残しましょう。

とはいえ、読めない文字をどうにか判読しないといけません。そこで文字の判読方法を5つご紹介します。

1、数字だと予想して判読する

戸籍などでよく使われるのは、数字や場所の名前です。

数字の旧字体、数字の手書きの旧字体は以下のウェブサイトで確認できます。

▶︎「みんなの知識 ちょっと便利帳 漢数字と大字〔だいじ〕の書き方」

2、文字を予想し、手書きの例を参照する

手書きの文字でなんとなく予想はつくけど不確かというときは、以下のウェブサイトを試してみてください。たとえば「永」という字に見えるけれど不確かなときは、「検索文字」に「永」と入力しすると、手書き文字の例がいくつか表示されるので、そこから判別します。

▶︎「奈良文化財研究所 史的文字データベース連携検索システム」

3、IMEパッドで入力する

「IMEパッド」も使えます。マウスで文字を入力する方法です。Windowsの方は、以下のウェブサイトから表示方法をご覧ください。

▶︎「Canon パソコンなんでもQ&A Windows 10:IMEパッドが表示されない」

4、インターネット上にある手書き文字検索を利用する

ウェブ上で公開されている「AI 手書きくずし字検索」も便利です(個人の方が制作されたウェブサイトです)。

古文書や掛け軸などのくずし字を枠内に手書きすると、AIを使ったOCRがどの文字なのかを検索することができます。

▶︎「AI 手書きくずし字検索」

5、それでも読めないときは……

それでも読めない文字があるときは、専門家に相談です。

その方法は下記【専門家に力を借りる方法】でご紹介します。

3、データ化した文字を書籍にしたいときは印刷会社などを利用

せっかく文字をデータにしたのであれば、データのまま共有するのもいいですが、書籍の形にして、ご家族と共有するのもいいですよね。

今は電子書籍も比較的簡単に作ることができます。著作権や個人情報への注意が必要ですが、kindle direct publishingなどで作成ができます。

また、印刷して手に取って読んでもらいたいという方は、製本、印刷してくれる印刷会社にご相談するのはいかがでしょうか。「製本 印刷 比較」などで製本と印刷をしてくれる会社を検索してみてくださいね。

『親の雑誌』では、『親の雑誌』作成のオプションとして、文字データを掲載することは可能ですので、もしよろしければご相談ください。

【専門家に力を借りる方法】「ファミリーヒストリー記録社」に相談

旧字体が読めないときや、解読した文書を冊子にしたいときは、弊社「株式会社こころみ」の提携会社である「ファミリーヒストリー記録社」にご相談ください。

ファミリーヒストリー記録社では、読めない戸籍謄本の活字化をお手伝いや、お客様のご自宅に眠る古文書類をデジタル化し、同時に解読すべき内容かどうか判断の材料になる目録を作成するサービス、日記のテキスト化・書籍化をしています。

▶︎戸籍謄本のテキスト化

▶︎古文書デジタル化・目録作成

▶︎日記のテキスト化・書籍化(「お客様の声」の「日記のテキスト化・書籍化をご依頼いただいたお客様」より)

戸籍謄本のテキスト化や日記のテキスト化・書籍化は、「達筆過ぎて読めない」「旧字体、変体仮名、大字…理解できない!」「読み返すとなると結構大変(字体なども)」とのお客様の声から、また、「古文書デジタル化・目録作成」は「押入れに古文書があって、何が書いてあるかわからない。」「虫食いだらけだけど、捨てようにも捨てられない。」「何が書いてあるかわからないので、お金をかけて現代語訳する価値があるのかどうか。」とのお声から、ファミリーヒストリー記録社で開始されたサービスです。

ご興味を持たれた方はぜひ下記「お申し込み情報登録フォーム」からご連絡ください。

下記フォームからお申し込みされ、ファミリーヒストリー記録社のサービスをご契約いただいたお客様に、ご購入金額の2パーセント分のAmazonギフト券(最大1万円まで)をプレゼント致します。

【お申し込みの流れ】

下記「お申し込み情報登録フォーム」からお申し込みください。

順次担当者よりご連絡させていただきます。

▶お申し込み情報登録フォームはこちらから

【お問い合わせ ファミリーヒストリー記録社】

▶Tel:03-5809-4688(平日9時~17時)

▶ファミリーヒストリー記録社お問合せフォームはこちらから

自分史作成サービス『親の雑誌』のご紹介

自分史作成サービス『親の雑誌』3つの価値

インタビューとお写真だけで気軽に作ることができ、親御様の想い、家族の想いが詰まった、世界に一つだけの宝物が完成します。親のために贈る自分史は、お申し込みから完成、お披露目までの過程を、ご家族ご一緒に楽しんでいただけるサービスです。

1.自分の人生を語ることが楽しい

インタビュー取材で人生を振り返りながら話すこと、それ自体が楽しい体験です。〝思い出の追体験〟は親御さんをよりいっそう元気にしてくれます。

2.人生が形(自分史)になって誇らしい

自分の人生を後世に残し、思いや考えを伝えられる。形となって残る「自分史」はかけがえのない家族の宝物になります。

3.親子のコミュニケーションが嬉しい

「自分史」づくりは、ご家族は〝新たな親の一面〟を知る、親御さんは〝いつか言っておきたかったこと〟を伝える、そんな機会を与えてくれます。

お申し込みいただいた方からは、「旅行や食事会だと、いつもの誕生日と同じになってしまうから」「飾るだけの記念品ではなく、思い出が残る物が欲しかった」などのお声をいただいています。どのような思い出が残る物がつくられたのか、ぜひ『親の雑誌』ウェブサイト内にある「親の雑誌電子版」をご覧ください。

『親の雑誌』の製作を通じて、一緒に長寿をお祝いする気分が高まった」-取材というコトを通じて、長寿祝いが特別なものになるという反響もたくさんいただきました。自分史作りで長寿のお祝いをしてみるのはいかがでしょうか。

『親の雑誌』コンシェルジュによるオンライン無料相談会を常時開催中

もっと詳しい説明を聞きたい、こんなときはどうしたらいいの?など、『親の雑誌』に関するご質問や、不安や心配なことなどございましたら、安心してご連絡ください。お申込みから『親の雑誌』完成まで「聞く」プロのコンシェルジュが丁寧にご家族をサポートします。

オンライン無料相談会は随時申し受けております。ご希望される方は、メールまたはお電話でお気軽にご連絡ください。

Email:info@oyanozasshi.jp